LES VISAGES DE L'INSTITUT :

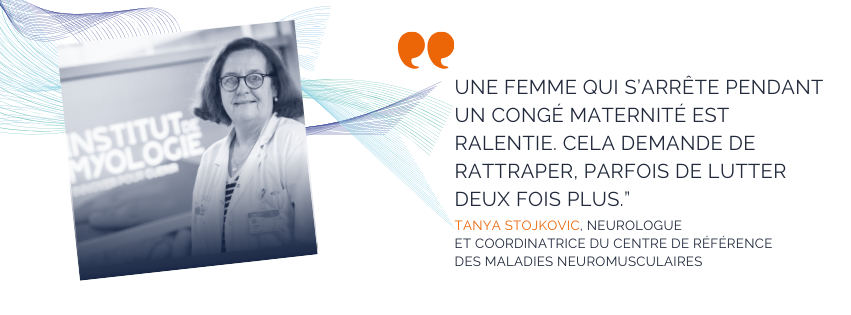

TANYA STOJKOVIC

Le Dr Tanya Stojkovic est une neurologue spécialisée dans les maladies neuromusculaires. Elle exerce à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où elle coordonne le centre de référence des maladies neuromusculaires Nord/Est/Ile de France. Son expertise porte sur des pathologies rares et complexes touchant les nerfs et les muscles, un domaine où elle s’investit aussi bien sur le plan clinique que dans la recherche. Forte d’une expérience de plusieurs décennies, elle a contribué à améliorer la prise en charge des patients atteints de dystrophies musculaires, myopathies et neuropathies héréditaires. À travers son engagement, elle joue un rôle clé dans le développement de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques pour ces pathologies souvent méconnues.

|

Pouvez-vous vous présenter et expliquer votre parcours vers la myologie ?

« J’ai 58 ans et mon intérêt pour l’anatomie remonte à l’enfance, où j’aimais observer et comprendre la structure des êtres vivants. La maladie de mon père m’a ensuite familiarisée avec le milieu médical.

Après des études de médecine à Paris et un internat à Lille, je me suis orientée vers la neurologie. Un stage en électromyographie à la Salpêtrière a éveillé mon intérêt pour les maladies neuromusculaires. Plus tard, en tant que chef de clinique à Lille, je me suis pleinement investie dans ce domaine et j’ai participé à la consultation AFM myopathies au CHU de Lille. Ce qui me passionne, c’est l’approche analytique, la compréhension fine des interactions entre nerfs et muscles, et la recherche de diagnostics précis pour mieux accompagner les patients. »

Qu’est-ce qui rend cette spécialité essentielle et passionnante ?

« La myologie est une spécialité d’une immense richesse, à la croisée de plusieurs disciplines. Les maladies neuromusculaires sont souvent complexes, nécessitant une véritable enquête pour poser le bon diagnostic. D’ailleurs, si je devais changer de métier, je serais sans doute détective ou inspecteur ! Car, au fond, mon travail repose sur la même logique : observer, analyser chaque détail, recouper les indices afin d’orienter au mieux le diagnostic permettant une prise en charge adéquate.

C’est une spécialité qui ne se limite pas au muscle, mais implique aussi le nerf et parfois le système nerveux central ainsi que les autres organes. Chaque patient est un cas unique qui demande une réflexion poussée. Les maladies neuromusculaires sont encore sous-estimées au regard de la manière dont elles impactent la vie des patients. Enfin, c’est un domaine en pleine évolution : la recherche avance, c’est une grande source de motivation. »

Quels sont les défis et avancées majeures que vous anticipez pour l’avenir de la myologie ?

« L’un des grands défis reste la reconnaissance et l’enseignement des maladies neuromusculaires dont la myologie. Ces maladies sont encore trop méconnues et, pour certaines d’entre elles, diagnostiquées tardivement. Pourtant, les choses évoluent : la sensibilisation progresse et la diffusion des connaissances permet de mieux reconnaitre ces pathologies grâce aux enseignements post universitaires (EPU, Diplôme universitaires), aux webinars ou aux conférences spécialisées. L’intérêt des médecins et notamment des plus jeunes pour ce domaine grandit, ce qui est essentiel pour améliorer la reconnaissance de ces pathologies et la prise en charge des patients.

Sur le plan scientifique, la thérapie génique suscite beaucoup d’espoir, mais elle ne sera pas la seule solution. La pharmacologie peut aussi jouer un rôle majeur, parfois de manière inattendue. Il arrive qu’une molécule développée pour une autre indication révèle des effets bénéfiques sur le muscle. L’avenir repose donc sur une approche combinée : affiner le diagnostic, développer de nouvelles stratégies thérapeutiques et optimiser le suivi des patients. Chaque avancée, même partielle, représente un progrès concret pour leur qualité de vie. »

Y a-t-il une femme, dans votre domaine ou ailleurs, qui vous inspire particulièrement ?

« Simone Veil, sans hésitation. Son courage face aux oppositions, notamment lors du vote de la loi sur l’IVG, est exemplaire. Quand on revoit les images de l’Assemblée nationale de l’époque et qu’on entend les remarques sexistes et violentes qu’elle a dû affronter, on ne peut qu’admirer sa détermination.

Dans le domaine médical, Anita Harding m’a beaucoup impressionnée. Elle a énormément contribué à la compréhension des maladies du nerf périphérique et a laissé un héritage scientifique considérable. C’était une chercheuse brillante, qui a ouvert la voie à de nombreuses avancées dans notre domaine, et qui a malheureusement eu une carrière écourtée par la maladie. »

Pourquoi est-il important d’encourager davantage de femmes à s’engager dans la recherche et le domaine médical ?

« Les femmes ont toute leur place en médecine et en recherche, mais elles rencontrent encore des obstacles. Le problème du congé maternité est un bon exemple : une femme qui s’arrête pour avoir un enfant peut être ralentie dans sa carrière, alors que ses collègues masculins continuent leur progression. Cela demande parfois de ramer deux fois plus pour rattraper le retard.

Il faut aussi s’affirmer. J’ai vu des femmes extrêmement compétentes ne pas oser prendre un poste ou ne pas se porter volontaires pour diriger un projet, par peur de ne pas être à la hauteur ou par manque de confiance. Mon conseil aux jeunes femmes qui se lancent en médecine, c’est : ne vous mettez pas en retrait. Prenez votre place, affirmez-vous. Plus les jeunes femmes verront des femmes médecins, chercheuses ou professeures occuper des rôles majeurs, plus elles se projetteront dans ces métiers. L’égalité ne doit pas seulement être une idée, mais une réalité soutenue par des actions concrètes. »