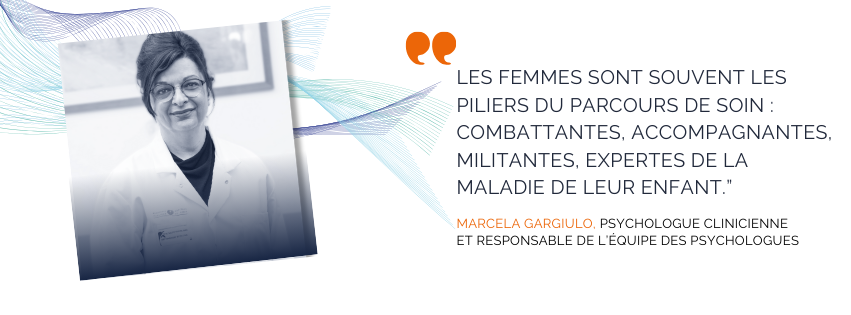

LES VISAGES DE L'INSTITUT : MARCELA GARGIULO

Marcela Gargiulo est psychologue clinicienne, professeure de psychologie à l'Université Paris Cité, et responsable de l'équipe des psychologues à l'Institut de Myologie. Son parcours se situe à l'intersection de la psychologie clinique, de la médecine contemporaine et de l’éthique. Depuis son arrivée en France en provenance d'Argentine à l'âge de 28 ans, elle n'a cessé d'explorer les dynamiques psychiques liées aux maladies neuromusculaires. Forte de son expérience, elle joue un rôle central dans l'accompagnement des patients et de leurs familles, ainsi que dans la formation des nouvelles générations de psychologues.

|

Pouvez-vous vous présenter et expliquer votre parcours vers la myologie ?

Mon intérêt pour la psychologie est né très tôt, et c'est en Argentine que j'ai obtenu mon diplôme avant de venir en France. Mon parcours a été marqué par une sensibilité aux enjeux de la maladie et du soin, notamment en raison de mon histoire familiale, où la présence d'une maladie génétique a suscité en moi le besoin de comprendre. En France, j'ai repris des études pour obtenir les équivalences nécessaires, puis j'ai poursuivi un DEA, une thèse et une habilitation à diriger des recherches. Mon intérêt pour la myologie est né de mes rencontres avec des patients et leurs proches, confrontés à des pathologies graves et évolutives. Ce qui m’a profondément marquée, c’est le bouleversement identitaire induit par ces maladies et la nécessité d’un accompagnement psychologique adapté à des situations hors norme. Cela a orienté ma trajectoire vers le développement d’une approche clinique et de recherche centrée sur les processus de subjectivation face au diagnostic, les transformations identitaires et actuellement sur les répercussions des innovations thérapeutiques.

Qu’est-ce qui rend cette spécialité essentielle et passionnante ?

La myologie est une discipline unique, qui croise la biologie, la médecine et les sciences humaines. Les patients atteints de maladies neuromusculaires font face à des pertes progressives, à des transformations physiques et à des perspectives incertaines. Ce qui me passionne, c'est l'interaction entre les avancées scientifiques et leurs effets subjectifs : comment les patients et leurs familles intègrent ces nouvelles possibilités, comment ils gèrent leurs espoirs et parfois leurs déceptions. C'est aussi un domaine qui nécessite un travail interdisciplinaire constant : médecins, chercheurs, psychologues, référents parcours santé et associations de patients collaborent pour construire un accompagnement global.

Quels sont les défis et avancées majeures que vous anticipez pour l’avenir de la myologie ?

L’un des défis majeurs aujourd’hui est celui de l’accès aux innovations thérapeutiques, notamment les thérapies géniques et les nouveaux traitements, qui modifient profondément le paysage des maladies neuromusculaires. Ces avancées représentent un formidable espoir, mais elles s’accompagnent aussi d’interrogations cruciales : comment intégrer un traitement dans une trajectoire de vie déjà marquée par la maladie ? Comment gérer les attentes des patients et de leurs proches, et éviter les désillusions face à des traitements qui ne garantissent pas toujours une amélioration significative ? Ce nouveau contexte demande un accompagnement psychologique adapté, à la fois pour accompagner les patients dans des essais cliniques, pour continuer à soutenir ceux qui n’y ont pas encore accès ou dont la maladie ne bénéficie pas encore d’avancées majeures. Un autre défi fondamental concerne l’accompagnement des patients et de leurs proches tout au long du parcours de soins. L’arrivée de nouveaux traitements bouleverse les repères, les trajectoires de soins deviennent plus complexes, et les familles doivent apprendre à composer avec des perspectives mouvantes. Il est essentiel que les dispositifs d’accompagnement soient flexibles et adaptés aux réalités de chacun, en tenant compte des dimensions identitaires et existentielles en lien avec les épreuves que toute maladie impose. Enfin, l’évolution vers une médecine plus personnalisée et intégrative pose des défis organisationnels et humains. Il faut structurer l’offre de soins pour garantir une accessibilité équitable, s’assurer que les patients puissent bénéficier d’un suivi cohérent sur le long terme, et renforcer les liens entre les différents acteurs du parcours médical et psychologique. Cette mutation en cours exige une approche interdisciplinaire toujours plus forte, où la voix des patients et de leurs proches doit être pleinement intégrée.

Y a-t-il une femme, dans votre domaine ou ailleurs, qui vous inspire particulièrement ?

Si je devais rendre hommage à une figure féminine, ce serait aux mères des enfants atteints de maladies neuromusculaires. Elles sont souvent les piliers du parcours de soin : combattantes, accompagnantes, militantes, expertes de la maladie de leur enfant. Leur force, leur résilience et leur engagement sont admirables. Ce sont elles qui, à travers leur parole et leurs actions, font évoluer la prise en charge et influencent même la recherche.

Nombre d'entre elles m'ont marquée, sans le savoir. Elles m'ont appris l'essence de mon métier : l'écoute, la compréhension des doutes et des forces invisibles, la capacité à résister face à l'adversité.

Pourquoi est-il important d’encourager davantage de femmes à s’engager dans la recherche et le domaine médical ?

Encourager les femmes à s'investir dans la recherche et la psychologie hospitalière, c'est enrichir ces domaines de perspectives diversifiées et sensibles aux enjeux humains. Si la psychologie est une discipline largement féminine, l'accès aux postes de responsabilité et à la reconnaissance institutionnelle reste un enjeu.

Il est aussi essentiel que les jeunes psychologues comprennent l'importance de leur rôle dans des spécialités comme la myologie. L'hôpital offre un champ d'action immense, où l'accompagnement psychologique est un élément clé de la qualité de vie des patients. Rendre visible cette dimension, c'est permettre une approche humaniste du soin.